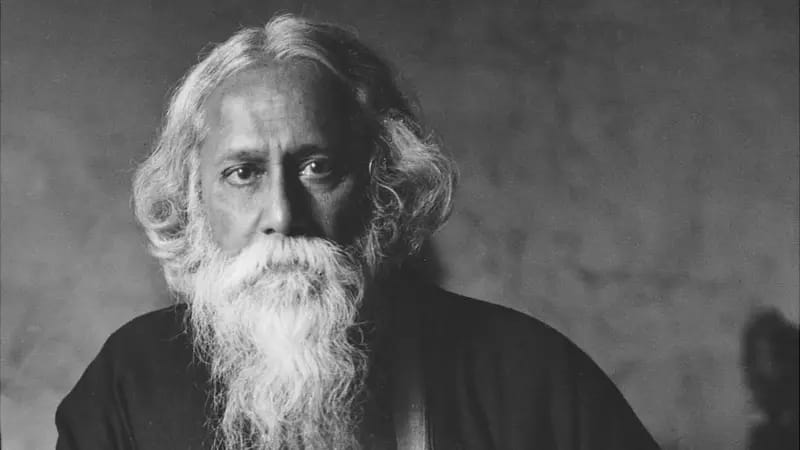

রবীন্দ্রনাথের যে সত্ত্বা ঢেকে রাখি আমরা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছিলেন, “মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক/ আমি তোমাদেরই লোক।” আমাদের দেশ প্রেম, মানব-মানবীর প্রেম, সুখ, বিরহ, সংসার জীবনের আশা আকাঙ্খা সবকিছুতে আমরা যখন কবির সৃষ্টির কাছে আশ্রয় খুঁজি তখন বুঝতে বাকি থাকে না; রবীন্দ্রনাথ আমাদের কতটা আপন। আমরা প্রতিদিনের জীবনে তাঁকে স্মরণ করি। তিনি আমাদের প্রাণ ও মনের ঘরে আসন পেতে বসে আছেন। রবীন্দ্রনাথের জন্ম এবং সাহিত্য রচনা কাল পুরো সময় ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক শাসন চলেছে। এই সকল কিছুই উর্ধ্বে গিয়ে তিনি সৃষ্টি করে গেছেন। দেশ মাতৃকা ভালোবেসে বিপ্লবীরা গ্রেনেডের সঙ্গে কবির সৃষ্টি গীতবিতানও রেখেছে কেউ কেউ। অথচ রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিজীবনে ছিলেন সহিংসতার বিরুদ্ধে। কিন্তু রক্তের বদলে রক্ত চাওয়ার উন্মাদনা এবং দানবের সঙ্গে সংগ্রামের জিগির তুলে ঝাপিয়ে পড়ার আহ্বান নয় মানেই তিনি অন্যায়কে মেনে নিয়েছেন এমনটা না। তিনি কখনোই অন্যায়কে মেনে নেননি। তার উদাহরণ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদের প্রথম কণ্ঠস্বর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯১৪ সালে শুরু হওয়া বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ১১ নভেম্বর ১৯১৮ সালে। যুদ্ধজয়ের গর্বে তখন ইংরেজদের পা মাটিতে পড়ছে না। তাদের দ্বারা এখন যে কোনো কিছু করা সম্ভব। এদিকে আশা দিয়ে আবার কোথাও জোরজবরদস্তি করে যুদ্ধ অংশগ্রহণ করানো হয়েছিল ভারতীয়দের। এক সময় গ্রাম ভিত্তিক কোটা বেঁধে দেওয়া হয়৷ কেউ যুদ্ধে যেতে অস্বীকৃতি জানালে তার উপর নানা রকম শাস্তি নাজিল হতো। আর যুদ্ধের সময় ভারতবাসী ভেবেছিল এবার বুঝি ব্রিটিশরা ভারতীয়দের হাতে সামান্য হলেও প্রাদেশিক শাসনের কিছুটা দিবে। কিন্তু তার কোনটার দেখা পায়নি উপমহাদেশের মানুষ। উল্টো রাজনৈতিক নানা নিয়ম কানুন বেঁধে দেয়। যুদ্ধের ফলে খাদ্য-বস্ত্র কেরোসিনের ভয়াবহ দামবৃদ্ধি পায়। মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন ধারণ আরও কঠিন হয়। মানুষ নানা ধরনের ঋণের চাপ পড়ে। সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অতিবৃষ্টি, ম্যালেরিয়া আর মহামারি প্লেগ, অনাবৃষ্টি, খাদ্যাভাব আর ফ্লু মহামারিতে দশ লক্ষের উপর মৃত্যু আর হাহাকার। এই পরিস্থিতিতে মানুষ তার কণ্ঠ ছাড়তে শুরু করে।

মানুষের কণ্ঠ রোধ করতে, স্বদেশীদের বিপ্লব দমাতে এবং তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে ভুলিয়ে দিতে ১৯১৯ সালের ১০ মার্চ চালু করে কুখ্যাত রাওলাট অ্যাক্ট। জজ স্যার সিডনি রাওলাটের সভাপতিত্বে যুদ্ধোত্তর ভারতীয় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দমনের নামে তৈরি হয় এই আইন৷ এই আইন মোতাবেক যুদ্ধকালীন যেসব দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল সেগুলিকে আরো জোরদার করা হল। এই আইনের ফলে সন্দেহজনক ভাবে আটক করা যাবে, জুরি ব্যতিরেকে রুদ্ধদ্বার আদালতে বন্দির বিচার হবে, সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের জামানত আদায় করা হবে, বিনা বিচারে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আটক করে রাখা যাবে এমন অনেক বিষয় উল্লেখ ছিলো। অনেক জায়গায় এই আইনকে বলা হয় ‘নো উকিল, নো আপিল, নো দলিল’। তখন এর বিরুদ্ধে গান্ধী এবং চিত্তরঞ্জনসহ অনেক নেতা ধর্মঘটের ডাক দিলেন। এই আন্দোলন দমাতে ১০ এপ্রিল পাঞ্জাবের সারা অমৃতসর শহর যেন নেমে এসেছিল রাস্তায়। সেদিন সাধারণ মানুষের ওপর গুলি চালালে মানুষও ক্ষেপে উঠে এবং কিছু সৈন্য নিহত হয়েছিল।

এই ঘটনার পরদিন ১১ই এপ্রিল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ার অমৃতসরে পৌঁছে দায়িত্ব নেয় এবং তার দায়িত্ব গ্রহণের পরে পুলিশি তৎপরতা শুরু হয়। শহরের অলিগলিতে সেনা নামতে থাকে। বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেয়। এদিকে সকল ঘটনার পরিক্রমায় পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে ওই বছরের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে ডাকা হলো এক প্রতিবাদ সভা। বাঙ্গালীদের মতো পাঞ্জাবেও পহেলা বৈশাখ পালন করা হয়; সেদিন ছিলো পহেলা বৈশাখ। প্রতিবাদের সঙ্গে বৈশাখের আনন্দে সেদিন প্রায় ১০ হাজার পুরুষ, মহিলা, বৃদ্ধ এবং শিশুরা এসেছিল। কিন্তু হিংস্র ব্রিটিশ জাতীয় স্বার্থকে মনে করে অন্যান্য সকল নৈতিকতার উপরে। এর জন্য তারা যেকোনো বর্বর ঘটনা ঘটাতে পিছু হটেনি। তার প্রমাণ সেই দিনের জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনায়। জনতার ১৮৮ ধারা ভেঙে বেআইনি ভাবে সমাবেশ করা এবং তিন দিন আগে জনতার হাতে কয়েকটা সৈন্যের মৃত্যুর কারণে সমাবেশ স্থলের একমাত্র পথ বন্ধ করে দিয়ে মশা-মাছি নিধনের মতো মানুষের উপরে গুলি করে। এই হত্যাকাণ্ডের সরাসরি নেতৃত্ব দেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ার।

আট থেকে ১০ মিনিটের হত্যাকাণ্ডে সরকারি হিসেবে ৩৭৯ জন নিহত দেখানো হলেও বাস্তবে তার সংখ্যা আরও বেশি। সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার সবচেয়ে উদ্ধত প্রবক্তা উইনস্টন চার্চিল এই ঘটনার এক বছর পরে বলেছিলেন, ”মানুষের হাতে লাঠি ছাড়া কোনও অস্ত্র ছিল না। তারা কাউকে বা কোনও কিছুকে আক্রমণ করেনি। তারা একটি রাজদ্রোহমূলক সভা করছিল। যখন তাদের ছত্রভঙ্গ করবার জন্য গুলিবর্ষণ শুরু হল, তারা ইতস্তত ছুটে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। ট্রাফালগার স্কোয়ারের চেয়েও অনেক ছোট এক চিলতে জায়গায় আটকে পড়েছিল তারা, বেরোবার কোনও জায়গা ছিল না বললেই চলে। এমনই গাদাগাদি অবস্থা যে একটা বুলেট তিন-চারটে দেহ ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারত…। …গুলি চালানো বন্ধ হয় কেবল গুলির জোগান শেষ হওয়ার মুখে।” _(আনন্দবাজার) এদিকে হত্যাকাণ্ডের পরে শুরু হয়েছিল কারফিউ। সৈন্যদের নজর ছিল কারফিউ ভেঙে কেউ চুপিচুপি জালিয়ানওয়ালাবাগের দিকে যাচ্ছে কি না। কিন্তু মানুষকে কি থামানো যায়? এর মাঝে মানুষ স্বজনের খোঁজে রাতের আঁধারে হারিকেন হাতে ছুটেছে ওই মৃত্যুপুরীর দিকে। পরদিন সকালে মানুষ দেখলো জালিয়ানওয়ালাবাগের আকাশে চিল শকুনের আনাগোনা।

জালিয়ানওয়ালা বাগের এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দুঃখপ্রকাশ করে ২০১৯ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে বলেন, “১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে কলঙ্কের দাগ।” _(বিডিনিউজ) এছাড়াও ১৯৯৭ সালে জালিয়ানওয়ালা বাগ সফরের আগে রানি দ্বিতীয় এলিজ়াবেথ বলেছিলেন, “ওই ঘটনা ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে বেদনার উদাহরণ। ওই হত্যাকাণ্ড এবং তার ফলের জন্য আমরা গভীর ভাবে দুঃখিত।” _(আনন্দবাজার) অথচ ওই সময় ব্রিটিশরা জেনারেল ডায়ারের প্রশংসা এবং তাকে পুরস্কৃত করেছিল। এদিকে হত্যাকাণ্ড ও দমনের এই ঘটনা যেন ছড়িয়ে না পারে তখন সংবাদপত্রে সেন্সর শুরু হলো। তখন পাঞ্জাবে ঢুকা এবং বের হওয়াতেও নিষেধাজ্ঞা আসলো। ব্রিটিশ ভারতের একমাত্র সংবাদপত্র ‘বম্বে ক্রনিকল’ এই সংবাদ প্রকাশ করায় সম্পাদক বি জি হর্নিম্যান শাস্তিস্বরূপ ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। সরলা দেবী চৌধুরাণীর লেখা থেকে জানা যায়, “পোস্ট অফিসগুলোতে বসেছিল শত শত সেন্সর। বিশেষ করে পঞ্জাব-বাংলার মধ্যে যাতে খবর চালাচালি না হয়, সেই কারণে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বহু বাঙালি পোস্টাল ক্লার্ককে, যাঁরা সব বাংলা চিঠি খুলে খুলে পড়তেন।” সেন্সর এবং ব্যক্তিগত তথ্য দেখার জন্য রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগের এই পদ্ধতি শুধু সাম্রাজ্যবাদীদের ক্ষেত্রে হয় এমন না, এটা কর্তৃত্ববাদী শাসকেরাও করে থাকে।

সেই সময় এত ঢাকা-চাপা দেওয়ার পরেও মানুষের মুখে মুখে নানা পথ ঘুরে খবর পৌঁছে গেলো উপমহাদেশের নানা প্রান্তে। কিন্তু সেই সময়ের বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের কাউকে এটা নিয়ে রাজপথে নামতে দেখা যায়নি। রবীন্দ্রনাথ যখন শুনলেন ততদিনে বেশ দেরি হয়ে গেছে। এরপরেও তিনি অনেকের কাছে অনুরোধ করলেন এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদ জানাতে। তিনি গান্ধীজির কাছে আবেদন পাঠালে তিনি কবিকে জানালেন, “সরকারকে এই ঘটনা নিয়ে বিব্রত করতে চান না।”_(রবী জীবনী) ছুটে গেলেন বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে; বললেন, “চিত্ত, এত বড় ঘটনার কোনও প্রকাশ্য প্রতিবাদ হবে না?” চিত্তরঞ্জন বললেন, “প্রতিবাদ হওয়া দরকার। আপনি সভা ডাকুন মনুমেন্টের তলায়, আমি পাশে থাকব।” _(রবী জীবনী) কিন্তু এমন নির্লিপ্ততায় কবির মানবিক সত্তা কবিকে ঘুমাতে দেয় না৷ ২২ মে ১৯১৯ সালে কিশোরী রানু অধিকারীকে লেখা চিঠিতে কবি বলেন, ”তোমরা তো পাঞ্জাবে আছ, পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধ হয় পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলো।” _(রবী জীবনী) এই দুঃখ তাপ কবিকে এক প্রতিবাদের পথে নিয়ে যায়। ভাবেন, “যদি একাই কিছু করতে হয়, তবে লোক ডেকে জড়ো করা কেন? অন্তরে বিপুল বেদনা ও রাগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ওই দিনই সিদ্ধান্ত নেন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া নাইটহুড উপাধি ত্যাগ করে বড়লাটকে চিঠি লিখবেন। _(রবী জীবনী)

রবীন্দ্রনাথের যে সত্তার বিষয়ে মানুষ সবচেয়ে কম জানে তা হলো তাঁর প্রতিবাদী সত্তা। কবির যখন মনে হয়েছে কিছু নিয়ে বলা প্রয়োজন; তা তিনি তাঁর ভাষায় বলেছেন। কাথিয়াবাড়ের রাজাদের ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও সেখানকার গরু-মোষদের সুদূর ব্রাজ়িলে চালান করে ইংরেজরা প্রভূত অর্থ লাভ করছে, অথচ দুধের অভাবে সেখানকার হাজার হাজার শিশু অকালে মারা যাচ্ছে এই বিষয়টা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার মন্টেগুকে বলেছিলেন, “ভারতের শাসনব্যবস্থা যেন এক যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে যার মধ্যে হৃদয়ের স্পর্শ নেই।” এই প্রতিবাদী বোধ থেকেই ব্রিটিশদের দেওয়া নাইটহুট উপাধি ফেরত দেওয়ার পত্রে ২৯ মে কবি লিখলেন, ”অবমাননার এই অসংগত প্রেক্ষাপটে সম্মানের তকমাগুলি আমাদের লজ্জাকেই আরো প্রকট করে তোলে। আমার তরফ থেকে সকল বিশিষ্টতার চিহ্ন ছেঁটে ফেলে আমি পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চাই আমার সেইসব তথাকথিত অকিঞ্চিৎকর দেশবাসীর পাশে, অকিঞ্চিৎকরতার মূল্য হিসেবে যাদের এমন অসম্মানের শিকার হতে হল যা মানুষের অযোগ্য।” _(রবী জীবনী) এটা নিয়ে তিনি পরবর্তীতে বলেন, “এই সম্মানটা ওরা আমাকে দিয়েছিল। কাজে লেগে গেল। এটা ফিরিয়ে দেওয়ার উপলক্ষ করে আমার কথাটা বলবার সুযোগ পেলুম।” _(রবি জীবনী)

লেখক: দুর্দিনের যাত্রী